砂岛生态保护区

砂岛海滩,拥有极珍贵的『贝壳砂』,其组成沙粒甚为均匀,系海洋中之贝壳长期受到海水侵蚀,被击碎研磨而成晶莹明亮之细沙,随海流漂洋过海冲至砂岛内构成之自然景观。面积有三公顷。

垦丁国家公园沿岸的砂滩是由海洋生物壳体所组成的贝壳砂滩。其中砂岛的贝壳砂滩因为砂粒晶莹、颗粒较大,组成均匀,生物壳体的含量高达90﹪以上,在台湾本岛是相当难有的景观资源。

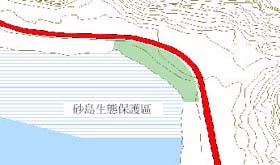

砂岛是垦丁国家公园鹅銮鼻半岛沿岸地区,三个具有不同特色的生态保护区中,以珊瑚、贝壳碎屑及有孔虫等生物壳体组成之贝壳砂滩为主要保护对象之生态保护区。砂岛生态保护区面积约三公顷,其长宽各为290公尺及100公尺,呈西北东南走向,以贝壳砂海滩地形为主,砂滩长约220公尺,纵深约45公尺,坡度大约为10度左右。其中砂岛生态保护区范围南北二侧包含局部的裙礁地形,东侧公路与海滩间则为小范围马鞍藤、无根藤、林投、白水木、草海桐、黄槿等植群构成的海岸植被社会,为垦丁国家公园中面积最小的生态保护区的海岸植被社会。

砂岛的植物资源

砂岛生态保护区因紧临台二十六号省道,植物群落受到公路的限制,局限于沙滩上,立地基质均为珊瑚碎屑、贝壳碎屑、有孔虫等所形成的沙地,可概分为砂地草本植物带及临海灌木植物带。 砂地草本植物带以马鞍藤为优势种,常大面积成片生长,伴生的植物有无根藤、滨豇豆、双花蟛蜞菊等(照片55)。由于砂地保水力低,且富含盐分,加上强列海风吹袭,不仅造成干旱环境,且沙丘常因季节变换而移动,因此本区植物特性通常为宿根性,且伏地蔓生多分枝,每节均能产生不定根,以增进吸水功能及固定作用,而叶片则多肉质及表面蜡质以储存水分及防止水分蒸发。

灌木植物带以林投为优势种,密生成一天然防风墙,伴生的植物有臭娘子、黄槿、土沉香、草海桐、白水木等,另有一些爬藤植物攀爬灌丛上,如大萼旋花、鸡屎藤等。本植物带植物特征为叶厚、革质或光滑有刺。 另外本区尚可见到一些木麻黄散布其中,应为早其林政单位造林所遗留的树种。

砂岛的地质与地形

砂岛位于鹅銮鼻与香蕉湾之间,由于鹅銮鼻与香蕉湾之间的海岸线向砂岛方向交会,形成一个90度夹角的袋状海岸线,因此沿岸流携带的砂子容易被沉陷(trap)堆积在此形成海滩。砂岛早期因海滩砂子堆积有如小岛一般,故被称之为「砂岛」,同时由于附近没有溪流进入,因此陆源沉积碎屑相当少,绝大部份都是碳酸钙质的生物碎屑,经实地检测结果,垦丁国家公园中以砂岛海滩砂的碳酸钙(CaCO3)含量纯度最高,比例高达97﹪以上,相当珍贵的资产。

检视恒春半岛全新世的海阶分布在缘海地带,陡崖与高位阶地相连,大圆山到鹅銮鼻区域低阶台地的阶面约为10~12公尺,但在砂岛附近仅有5公尺左右,此差异或许与番子寮背斜及砂岛断层等构造现象有关。

贝壳砂的来源

根据研究显示,垦丁国家公园的海滨砂滩和海域沉积物之碳酸钙含量相当一致,可以说明海滨砂滩砂粒的来源是由波浪将附近海底砂质沉积物带到海滩再不断地淘选形成今日的外貌。根据陈和谢1985年所作的垦丁国家公园地区海域及海滨石灰质砂的调查研究显示,南湾海域的海滩砂与黑潮关系密切,黑潮暖流所带来的浮游性有孔虫,系沿着湾中水深较深之处进入南湾,而从猫鼻头之西方海面转向西南流出南湾,而南湾海域沉积物中,生物碎屑和碳酸钙含量主要集中在鹅銮鼻西侧外海和猫鼻头东南方5浬之处,这两处的碳酸钙含量都在90﹪以上。其中鹅銮鼻西侧的粗粒生物碎屑即为砂岛海滩贝壳砂的主要来源。